◆まずは前編からの続きを

先月の担当回では、ダービー号の特集ページの取材余話、ということでカブラヤオーの話題を中心に話を進めましたが、菅原泰夫騎手のダービーと言えばもう一頭、印象深い馬がいます。

平成元年、第56回日本ダービーで2着に敗れたリアルバースデーです。

こちらも週刊競馬ブックGⅠ号ではお馴染みになっている『おもひでの名勝負』の方で、映画監督の篠原哲雄さん(現在、最新作の「花戦さ」が公開中)が昨16年の菊花賞号で取り上げておられました(菊花賞は3着)。

そこでは当然、篠原さんにとってダービー初体験となった2着時の思い出も綴られていたのですが、上記の競馬ブック・ダービー号の特集ページの取材時、〝ダービーがいかに特別なレースか〟を説明してくださるくだりで、「カブラヤオーとは別の馬なんだけど」と菅原さん本人から名前が挙げられたのもこの馬でした。

「どうして負けたのかわからなくてさ。完璧に乗れたのになあって。レースの夜はずっと考え込んじゃって眠れなかった。佐藤先生(佐藤林次郎調教師)は満足してくれて、良くやってくれたって言ってもらえたんだけど、自分としてはどうにも納得いかなくて。今でも、何で負けたかなあ、って思うことがあるんだよね。他のレースではこんなことないから」

史上初めて茨城産の芦毛馬がダービーを制した年。それから30年近く経た現在まで、半馬身及ばずに敗れた悔しさが鮮明に甦ってくるというのですから、これが勝負の世界に生きる人の性なのか業なのか、と思わせるエピソードではないでしょうか。

◆レジェンド同士の接点

さて、というわけで菅原さんのエピソードを、長くなることを承知のうえで続けます。

ピーアールセンターさんが発行しているJRAの機関紙(揶揄ではなく)に〝ぱどっく〟という小冊子(?)があります。機関紙ですので一般の皆さんは勿論、私どももしょっちゅう目にするわけではないのですが、たまに閲覧できるチャンスがあって目を通すと、さすがに興味深い記事が少なくありません。

で、これは当時、実際に目にしたわけではなかったのですが、

〝三冠王特別対談~バットとムチに賭けるプロの心意気〟

と銘打った記事が掲載されました。

対談者というのが他ならぬ菅原さんと、プロ野球、当時のロッテオリオンズに在籍していた落合博満氏です。

菅原さんが三冠騎手になったのがミナガワマンナで菊花賞を制した1981年(昭56年)。で、ホリスキーで菊花賞を連覇した82年に、落合氏が史上最年少で日本プロ野球4人目の三冠王に輝きました。

その翌年の1983年(昭58年)の〝ぱどっく〟2月号と3月号の2回シリーズで対談は掲載されました。

今回、この稿のためにJRAにバックナンバーを確認させていただいたのですが、これがまた滅茶苦茶興味深い内容。そのレポートだけでも記事になりそうですが、ますます本筋から外れかねないので、ここではひとまず置いておくとして…。

この対談、落合氏も快諾したのだそう。

落合博満氏の来歴については、私などがどうにかできる類のものではありません。たとえ専門外なりに扱うとしても、それこそ字数が足りなくなるに決まってます。

とにかくザックリと、本当にザックリとで恐縮ですが、NPB(日本野球機構)史上、傑出したプレーヤーという説明に留めておきましょう。

ただ、決して早熟型の選手ではありませんでした。というより、プロ入り前は大変な紆余曲折があったことが知られています。

その彼の、紆余曲折時代の話。彼がドラフトで指名される前、アマチュア時代に在籍していたのは東芝府中の社会人チームでした。

休日に、か、練習の合間に、なのかはわかりませんが、とにかく気分転換に訪れていた東京競馬場。そのパドックの最前列(?)で、一人の騎手が気になった。それが菅原泰夫騎手だった、ということなのかもしれません。

落合氏が東芝府中に籍を置いたのが74年から78年(プロデビューは79年)とのことですから、ちょうど菅原さんがカブラヤオー、テスコガビーで春4冠を達成した時期と重なるのですが、自分自身の行く末が定まらずにモヤモヤッとしながら日々を送る中で、彼の目に菅原騎手がどう映ったのか。これはたまらなく興味深いことでした。もしかして、それから10年くらい後の自分と同じような感覚がなかったのだろうか…と。

そのあたりを思い巡らせて以降、妙に落合氏には親近感が沸いたものです。

それにちなんだもうひとつ印象深い、あまり知られていないとっておきのエピソードがあります。自分もその場に居りましたので、紹介させていただきます。

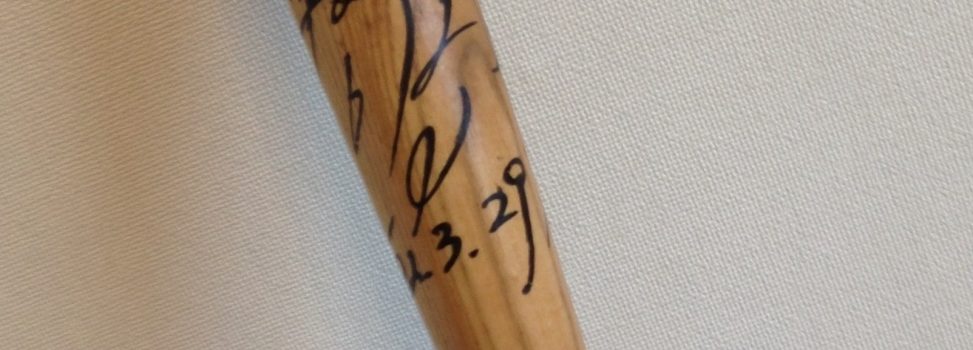

菅原泰夫騎手の引退記念パーティー(92年3月29日)の席で、当時は中日に移籍していた落合氏からメッセージが届けられたのです。

シーズン入り直前のため会場に行けないことを謝し、現役時代の労いと今後へのエール。それが録音による〝ボイスメッセージ〟で会場に流されました。

そして、落合氏のサイン入りバットが、代理としてメッセージを届けたスポーツ紙の記者さん(社や名前は失念しました)から手渡されました。無論、今も菅原さん宅にしっかりと保管されています。

その後、菅原騎手が菅原調教師になって開業間もない頃、落合氏が奥様、息子さんを連れて、美浦トレセンの厩舎を訪ねて来てくれたのだそう。

また、93年に完成した『落合博満野球記念館』に自身の交友関係を示す展示物のひとつとして、菅原さんの使用した馬具を提供して欲しい旨のオファーがあり、「今も展示されてるのかどうかは知らないよ」とのことですが(わかりました、必ず近いうちに確認してこようと思います)、ともかく対談後もそんなような交流が持たれました。

落合氏と言えば、タレントのテリー伊藤氏が『なぜ日本人は落合博満が嫌いか』なんて本を書いているくらいで、筆者もその感じはある部分で理解できなくもないのですが、一方で上記のような気配りができる人だ、という捉え方をして今に至っています。

◆後世に託すこと

さて、こぼれ話まで長くなってしまいましたが、今更ながら考えさせられるのは、上記落合氏に限らないのですが、菅原騎手の何が人を惹きつけたのか、ということ。

筆者個人としては、イメージしたように乗ってくれる、と前編の方で書きましたが、具体的にはケレン味なく、迷いなく強い意思を感じさせる騎乗ぶり、でしょうか。

そのあたりについて、作戦を事細かに立てていたのかどうか、を伺うと、

「細かい作戦は立てないよ、思うように乗れないことが殆どだから。ただ、ここでこれだけは、みたいなことは常に意識してたかな。何もできなくて、レースが終わってから後悔したくないじゃない。今のように、権利さえ取れれば次も乗せてもらえる、なんて時代じゃなかったしね」

と。

カブラヤオー、テスコガビーは言うまでもなく、騎手最晩年に騎乗したランニングフリーやナルシスノワール等による、勝っても負けても(これ重要)の名勝負は、もしかするとこうした意識の徹底によって作り出されたものなのかもしれません。

今春、ルメール騎手がオークス、ダービーを制しました。同年にこの2冠を手にしたのは菅原騎手以来でしたが、桜花賞、皐月賞を含む4冠となると、後にも先にも現れていません。前述した菊花賞の連覇も、菅原騎手以降に達成者はいません。

その菅原泰夫騎手の通算勝利数は769勝。

通算勝ち星が1000勝を超える騎手が次々に現れている現代。今後、どのように推移していくかはわかりませんが、前時代の感覚をベースにして少々皮肉混じりに言うなら、21世紀はまさに〝名騎手の世紀〟と呼べるような時代です。

しかし筆者の中では、769勝の菅原泰夫という騎手は稀有な名騎手の一人。これは記憶に残るか記録に残るか、というような単純な話では済まないように思えるのですが、いかがでしょうか。

競馬そのものや、馬に携わる人の意識が、観ている側に何を、どう訴えかけるのか。彼の足跡をちょっと追っただけで、そんなことを強く考えさせられてしまいます。

ちょっとした例を挙げると、騎手に求められる重要な要素は何か、という漠然とした問い。技術面は勿論のこと、気持ちの持ち方といった精神面や、肉体面でのトレーニング方法。調教師、馬主との関係性、ひいてはエージェントの扱い方等々、多岐にわたって含蓄に富んだ答えを理路整然と、自信に満ちた口調で語っていただけるのです。そういう引き出しを、しっかりと持っていらっしゃる。

自分が心酔したのは〝騎手菅原〟の最晩年の、ごく数年に過ぎないわけですが、こういう存在こそ〝レジェンド〟と呼ぶにふさわしい。

今回の取材を通して、改めて思った次第です。

「血統のいい馬が期待通りに走るのも競馬なら、カブラヤオーみたいに売れ残った馬が大活躍するみたいな意外性も競馬の魅力のひとつじゃないのかな。なんだかワクワクするような競馬。やっぱりそういう競馬が観たいじゃない」

これは週刊誌の記事のまとめにも使わせてもらったレジェンドの言葉ですが、これにちなんで最後に、もうひとつだけ取材の際のこぼれ話を。

菅原騎手が春4冠を達成した1975年、その牡牝のそれぞれ2冠馬カブラヤオーとテスコガビーが、東京4歳ステークス(現在の共同通信杯)で対決しました。歴史的事実ではありますが、もはや伝説と呼んでもいいレースです。

そこで菅原騎手は所属厩舎のカブラヤオーには騎乗せず、テスコガビーに騎乗してクビ差2着に敗れました。

このたった一度の対戦結果とは関係なく、「はたしてどちらが強かったのか」の問いを振っていいものかどうか、取材前からずっと悩んでいたのです。と言うのも、過去にもいろんな人から質問され、ご本人、言葉を濁してきたような印象がありましたから。

ところがところが、こちらが振る前に「カブラヤオーの方が強かったよね、やっぱり。牡馬と牝馬というのもあるけど、それを別にしても、カブラヤオーは強かったよ」とポツリと口にしてくれたのです。

「ダメです菅原さん、おとぎ話は夢の世界の伝説として残しておいていただかないと、それこそワクワク感が…」

なんて突っ込みは野暮。だってレジェンドは次の世代に託しているのですから。

「今の騎手達に言っておきたいのはね、何事も疎かにせず一生懸命にやらなきゃ、ってこと。レースも調教もトレーニングも人間関係もすべて。そうすれば、どんな馬でも乗りこなせる、というような自信を持つことができる。現状に満足して、のうのうと過ごしてちゃダメさ。そんなんじゃいい仕事も回ってこないから」

託されたバトン、はたして誰がしっかりと受け取るのでしょうか。

我々にできることは、その確認と、それをまた後世に語り継ぐこと。それが最も重要なのだと、改めてレジェンドから教わった気がしています。

美浦編集局 和田章郎

昭和36年8月2日生 福岡県出身 AB型

1986年入社。編集部勤務ながら現場優先、実践主義。競馬こそ究極のエンターテインメントと捉え、他の文化、スポーツ全般にも造詣を深めずして真に競馬を理解することはできない、をモットーに日々感性を磨くことに腐心。比較的過ごしやすい関東圏の気候に助けられながら、今年の夏も自宅エアコンレスを継続。順延した北海道遠征に向けて、体力を温存中。